Seit nunmehr 20 Jahren befassen sich die Trendtage Gesundheit mit Fragen rund um Medizin und Gesundheit, und zwar mit einem umfassenden Blick auf politische, ökonomische, ethische, philosophische und wissenschaftliche Aspekte. Mit eben dieser perspektivischen Vielfalt widmete sich die Tagung dieses Jahr dem Thema Prädiktion.

Was heute schon möglich ist

Wissenschaftliche Erkenntnisgewinne und technologischer Fortschritt ermöglichen heute bereits Aussagen über Krankheitswahrscheinlichkeiten aufgrund bestimmter Erbanlagen. Ganzkörper-MRIs helfen bei der Früherkennung organischer Beeinträchtigungen. Konkret wirkende Risikofaktoren sind vielfältig und vor allem abhängig vom Lebensstil von Menschen – also beispielsweise Stress, Bewegung, Suchtmittel oder Ernährung.

Diese Lebensstilfaktoren stehen zudem im Zusammenhang mit sozialem Status und Bildungsniveau, wie bereits viele Studien und Statistiken gezeigt haben. Prädiktive Analysen, die bei Menschen ohne relevante Symptome durchgeführt werden, können jedoch zu falschnegativen oder falschpositiven Resultaten führen. «Der Mensch ist eben kein Toyota», erläuterte der Hausarzt Carlos Beat Quinto das System Mensch.

Auch ohne die Aussagekraft von Gentests oder Ganzkörper-MRIs kleinreden zu wollen, muss man sich fragen: In welchem Verhältnis stehen Analyseergebnisse zur tatsächlichen Erkrankungswahrscheinlichkeit? Und was machen Getestete überhaupt mit diesen Erkenntnissen?

Prominente Vorbilder – oder Panikmacher?

Eines der prominentesten Beispiele für einen prädiktiven Gentest ist die US-amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie, die sich auf die Genmutation BRCA testen liess – eine Mutation, bei der die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, zwischen 50–80 % beziffert wird. Jolie entschied sich zur Brustamputation. Auch in vielen Kantonen der Schweiz wird eine Untersuchung auf diese Genmutation bei Vorliegen spezieller Voraussetzungen von Krankenversicherungen bezahlt.

Warum sich allerdings Kim Kardashian einem Ganzkörper-MRI unterzog und dies medienwirksam kommunizierte, bleibt ihr Geheimnis. Naheliegend ist, dass Prominente beim Geschäft mit der Angst vor Krankheit eine tragende Rolle spielen. Aber lässt sich diese Angst mit Wahrscheinlichkeitszahlen kurieren – oder giesst man mit Prädiktionen nur noch mehr Öl ins Feuer?

«Testen macht uns nicht gesünder», konstatierte BAG-Direktorin Anne Lévy dazu in der Diskussion trocken.

Jung will wissen, Alt will Ruhe

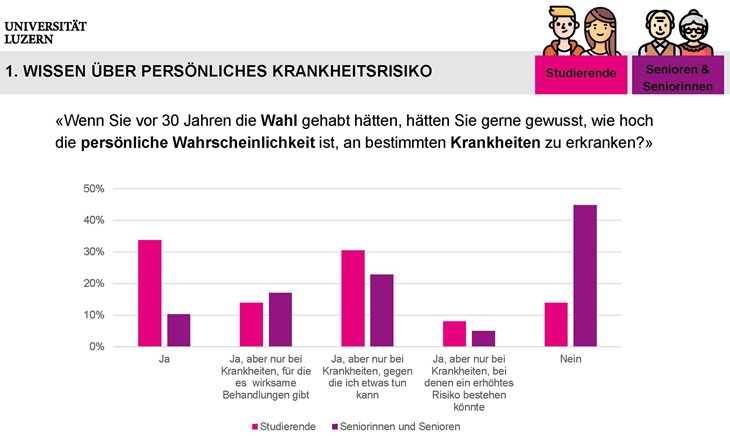

In dieser Frage scheint es bei den Generationen unterschiedliche Haltungen zu geben. Dr. Sc. Céline Bolliger von der Universität Bern präsentierte eine nicht repräsentative Studie*, in der Einstellungen zu Krankheitsvorhersagen bei verschiedenen Generationen verglichen wurden. 187 Studierende und 223 Seniorinnen und Senioren füllten Ende 2024 einen Online-Fragebogen aus.

Das Interesse der älteren Generation (Durchschnittsalter 73) war deutlich geringer als das der Jüngeren (Durchschnittsalter 30). 86% der Studierenden möchten eine Vorhersage – haben aber gleichzeitig Angst vor deren Auswirkungen auf das tägliche Leben. Jüngere würden sich im Falle eines Unterstützungsbedarfs nicht nur an Fachärztinnen und -ärzte wenden, sondern auch psychologische Hilfe einholen. Ältere hingegen setzen auf ihre Hausärztinnen und -ärzte.

Einigkeit herrscht bei beiden Gruppen in der Skepsis gegenüber dubiosen Angeboten und mangelnder Transparenz.

Prädiktion als Türöffner für Prävention?

Tatsache ist: Wer bereit ist, sich mit Wahrscheinlichkeiten einer Erkrankung auseinanderzusetzen, sollte einen Plan haben, wie mit schlechten Nachrichten umzugehen ist. In der gesellschaftlichen Diskussion liegt es deshalb nahe, mehr Prädiktion zu fordern und auf deren Basis gezielte Prävention zu betreiben. Dies könne möglicherweise die Gesundheitskostenbudgets entlasten.

Zweifel daran äusserte jedoch Prof. Dr. Viktor von Wyl (Universität Zürich / SSPH+). Er betonte, dass ein gesellschaftliches Kosten-Nutzenverhältnis für Screenings sorgfältig abgewogen werden müsse. Es brauche eine gezielte Untersuchung relevanter Risikogruppen mit aussagekräftigen Methoden. Pauschale Gentests oder Ganzkörper-MRIs für alle seien weder evidenzbasiert noch zuverlässig – und zudem teuer.

Zwischen Technik, Ethik und Recht

Auch Franziska Sprecher, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern, wies auf die rechtlichen Herausforderungen pauschaler Prädiktionen hin. Sie stellte die Frage, ob diese dem Gedanken der sozialen Krankenversicherung widersprechen.

Das heutige System, 1996 per Volksentscheid eingeführt, basiert auf Solidarität, dem Verzicht auf risikogerechte Prämien und damit gleichen Leistungen für alle. Sprecher erinnerte daran, dass die Anbieter sozialer Krankenversicherungen eine staatliche Aufgabe wahrnehmen und an Grundrechte wie Datenschutz, Selbstbestimmung und Diskriminierungsverbot gebunden sind.

Genomische Tests zur Pflicht zu machen, würde diese Grundrechte tangieren. Die Frage, wie viel Zwang zu Lebensstiländerungen, Behandlungen oder Tests zulässig ist, sei hochsensibel und bedürfe eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses.

Fazit: Prädiktion nur, wo sie angezeigt ist

Prädiktion verspricht, Krankheiten früher zu erkennen, gezielter zu handeln, effizienter zu wirtschaften. Doch der Mensch ist kein industrielles Produkt, bei dem ein Defekt antizipiert und prophylaktisch ausgetauscht werden kann. Was für Maschinen logisch erscheint, greift beim Menschen zu kurz – denn er reagiert emotional, sozial und individuell auf Wahrscheinlichkeiten.

Statt eines blinden Vertrauens in Technik braucht es eine reflektierte gesellschaftliche Debatte, die Ethik, Recht, Psychologie und soziale Gerechtigkeit gleichermassen mitdenkt.

Quelle

* Befragung «Krankheitsvorhersage» unter Studierenden und Seniorinnen und Senioren. Autoren: Dr. Sc. Cèline Bolliger, unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Boes, Dekan Fakultät Gesundheitswissenschaften und Medizin. Unter der Mitwirkung von Anna Romanova, MSc; Prof. Dr. Jürgen Stremlow.

Take Aways

- Die Reaktionen auf medizinische Vorhersagen unterscheiden sich zwischen den Generationen: Jüngere wollen eher wissen, was auf sie zukommen könnte, während Ältere sich weniger mit Eventualitäten belasten möchten.

- Pauschale Screenings für alle sind weder sinnvoll noch effizient – sowohl im Hinblick auf Ergebnisse als auch auf Kosten -, betonten Fachleute – stattdessen braucht es gezielte Prävention für definierte Risikogruppen.

- Ein gesellschaftlicher und politischer Dialog ist nötig, um ethische, rechtliche und soziale Fragen rund um prädiktive Verfahren im Gesundheitssystem zu klären. Folgen für das gesamte Sozialversicherungssystem sind zu reflektieren.