Flexibilität und Eigenverantwortung

Die Gesellschaft und mit ihr die Arbeitswelt verändern sich. Ob und wie wir die Sozialversicherungen anpassen müssen, hat Penso FDP-Nationalrat und SGK-Mitglied Andri Silberschmidt gefragt.

Die Forderung nach einer Unterstützung für Familien wurde erstmals vor rund 100 Jahren laut.[1] Doch erst 2009 trat das Bundesgesetz über die Familienzulagen in Kraft. Es vereinheitlichte die Anspruchsvoraussetzungen und legte Mindestbeiträge für die ganze Schweiz fest. Den Kantonen steht es frei, höhere Zulagen zu gewähren.

Heute haben Arbeitnehmende, Selbständigerwerbende und Erwerbstätige in der Landwirtschaft Anspruch. Nichterwerbstätige können unter bestimmten Voraussetzungen, etwa bei einem niedrigen Einkommen, ebenfalls Leistungen beantragen.

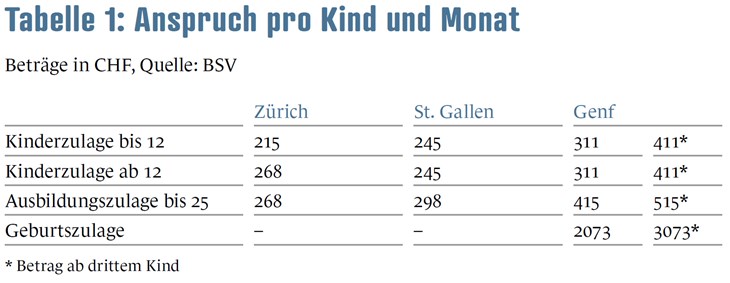

Die Familienzulagen umfassen Kinder- und Ausbildungszulagen. Die Kinderzulage beträgt pro Kind bis 16 Jahre mindestens 215 Franken monatlich. Die Ausbildungszulage liegt bei mindestens 268 Franken ab dem 16. bis zum 25. Geburtstag. Der Anspruch besteht, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene in Ausbildung sind. Dazu zählen Berufslehre, Besuch einer anerkannten weiterführenden Schule, Studium wie auch ein Sprachaufenthalt mit Schulbesuch. Jugendliche, die die obligatorische Schule bereits 15-jährig abschliessen, erhalten die Ausbildungszulage ab Ausbildungsbeginn.

Für jedes Kind wird nur eine Zulage ausgerichtet. Haben mehrere Personen Anspruch auf Familienzulagen für dasselbe Kind, spricht man von einer «Anspruchskonkurrenz». In diesem Fall legt das Gesetz fest, welcher Elternteil die Zulage erhält.

Falls die Zulagen des erstberechtigten Elternteils niedriger sind als die des zweitberechtigten Elternteils (etwa, weil dieser in einem grosszügigeren Kanton arbeitet), wird die Differenz an den zweitberechtigten Elternteil ausbezahlt.

Einige Kantone gewähren zusätzlich einmalige Geburts- und Adoptionszulagen. Bei Mehrlingsgeburten oder Mehrfachadoptionen wird für jedes Kind eine Zulage ausgerichtet.

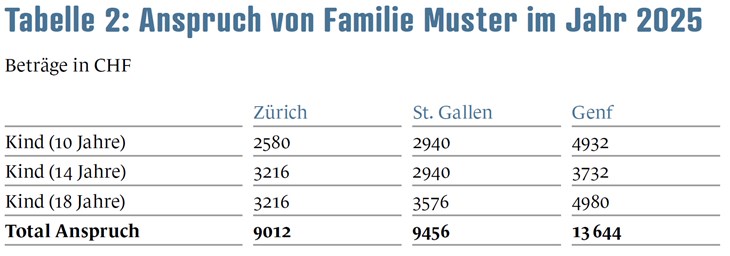

Die Höhe der Familienzulagen variiert je nach Kanton erheblich (siehe Tabelle 1). Nehmen wir als Beispiel Familie Muster mit drei Kindern im Alter von 10, 14 und 18 Jahren. Die Familie erfüllt die rechtlichen Voraussetzungen für den Anspruch an Familienzulagen: ein Mindesteinkommen von 7560 Franken im Jahr 2025. Ob die Eltern verheiratet sind oder im Konkubinat leben, spielt keine Rolle. Ebenso wenig, ob es sich um leibliche oder adoptierte Kinder handelt.

Im Kanton Genf erhält Familie Muster monatlich 386 Franken mehr als in Zürich. Das ergibt für das Jahr 2025 eine Differenz von 4632 Franken (siehe Tabelle 2). Bei der hypothetischen Hochrechnung – für die maximal mögliche Bezugsdauer und unter Berücksichtigung der im Jahr 2025 geltenden Ansätze – kommt gar eine Differenz von über 120000 Franken bei den Familienzulagen zusammen. Im Kanton Genf kommen noch einmalige Geburtszulagen dazu, was die Differenz noch vergrössert.

In allen Kantonen gilt: Die Zulagen werden nicht automatisch zugesprochen, sondern die Familien müssen sie beantragen. Arbeitnehmende wenden sich an ihre Arbeitgebenden, Selbständigerwerbende an ihre Familienausgleichskasse, und Nichterwerbstätige senden ihren Antrag an die kantonale Ausgleichskasse ihres Wohnsitzes. Die Zulagen können rückwirkend für maximal fünf Jahre beantragt werden.

Die Erwerbsersatzordnung (EO) erstattet Militärdienst- und Zivilschutzleistenden einen Teil ihres Verdienstausfalls. Seit 2005 deckt sie auch den Lohnausfall bei Mutterschaft ab, und seit 2021 gilt dies auch für den Urlaub des anderen Elternteils – sei es der Vater oder seit Juli 2022 die Ehefrau der Mutter (siehe Box). Diese Entschädigungen sind bundesweit geregelt, doch auch hier gibt es kantonale Besonderheiten.

Selbständigerwerbende und Erwerbslose beantragen die Leistungen bei der zuständigen Ausgleichskasse, Arbeitnehmende bei ihrem Arbeitgeber.

Erwerbstätige Mütter haben Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung für maximal 14 Wochen (98 Taggelder). Im Kanton Genf beträgt die Dauer 16 Wochen. Die Entschädigung deckt 80% des durchschnittlichen Erwerbseinkommens vor der Geburt, maximal jedoch 220 Franken pro Tag.

Der erwerbstätige Vater – oder die erwerbstätige Ehefrau der Mutter – kann innerhalb der ersten sechs Monate nach der Geburt des Kinds zwei Wochen bezahlten Urlaub beziehen. Leben die Eltern im Konkubinat, muss die Vaterschaft offiziell anerkannt werden. Gleichgeschlechtliche Paare im Konkubinat haben keinen Anspruch auf den Urlaub des anderen Elternteils.

Eine schwere Erkrankung oder ein schwerer Unfall eines Kinds ist eine enorme Belastung für Eltern. Die Betreuungsentschädigung gibt es seit 1. Juli 2021. Sie hilft Eltern, Erwerbstätigkeit und Betreuung zu vereinbaren: Die Eltern haben Anrecht auf 14 Wochen (98 Tage) bezahlten Urlaub, damit sie ihr Kind betreuen können. Als Entschädigung für den Erwerbsausfall erhalten die Eltern bis zu 98 Taggelder in Höhe von 80% des durchschnittlichen AHV-pflichtigen Einkommens vor der Unterbrechung, höchstens 220 Franken pro Tag. Die 98 Taggelder lassen sich innert 18 Monaten beziehen, zusammenhängend oder tageweise. Sind beide Elternteile berufstätig, können sie die 98 Tage frei untereinander aufteilen, auch an denselben Tagen.

Per 1. Januar 2024 wurden im Gesetz die Begriffe «Vaterschaftsurlaub» und «Vaterschaftsentschädigung» durch die Begriffe «Urlaub des anderen Elternteils» sowie «Entschädigung für den anderen Elternteil» ersetzt. Der Anspruch von Vätern auf einen zweiwöchigen bezahlten Urlaub bleibt bestehen, aber durch die neue Bezeichnung wird nun auch die erwerbstätige Ehefrau der Mutter einbezogen.

Diese Entschädigung ist an das Eltern-Kind-Verhältnis geknüpft und gilt insbesondere für leibliche, Pflege- und Stiefkinder. Entsprechend haben Patchwork-Eltern nicht automatisch Anspruch auf die Leistungen, selbst dann nicht, wenn sie aktiv an der Kinderbetreuung mitwirken. Liegt jedoch eine Eltern-Kind-Beziehung vor, kann unter Umständen die Betreuungsentschädigung ausbezahlt werden.

Folgende Bedingungen müssen für die Betreuungsentschädigung kumulativ erfüllt sein. Die Beurteilung muss eine Ärztin oder ein Arzt vornehmen:

Der Adoptionsurlaub soll es Kindern unter 4 Jahren und berufstätigen Eltern erleichtern, sich an die neue familiäre Situation zu gewöhnen. Die Eltern haben Anrecht auf insgesamt 14 Tage bezahlten Urlaub. Die Leistung gibt es seit 1. Januar 2023. Die Durchführung dieser Leistung erfolgt zentral bei der Eidgenössischen Ausgleichskasse. Anspruch haben künftige Eltern, deren Adoptionsentscheid noch aussteht, und Eltern, die ihr Kind bereits im Ausland adoptiert haben. Keinen Anspruch auf Adoptionsentschädigung haben jedoch Mütter und Väter, die ihr Stiefkind adoptieren, also ein Kind der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners. Als Entschädigung für den Erwerbsausfall erhalten die Eltern bis zu 14 Taggelder in Höhe von 80% des durchschnittlichen AHV-pflichtigen Einkommens vor der Unterbrechung, höchstens 220 Franken pro Tag. Die 14 Taggelder lassen sich innert 12 Monaten ab Aufnahme des Kinds beziehen, zusammenhängend oder tageweise. Sind beide Elternteile berufstätig, können sie die 14 Tage frei untereinander aufteilen. Pro Tag ist aber nur ein Taggeld für einen Elternteil möglich.

Wer in der Schweiz lebt oder erwerbstätig ist, muss gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) eine Grundversicherung abschliessen. Für Familien in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen können die Prämien jedoch eine grosse Belastung darstellen. Darum kennt das Sozialversicherungssystem eine individuelle Prämienverbilligung (IPV). Die Richtlinien für Bezug und Höhe der Verbilligung variieren von Kanton zu Kanton.

Neben Sozialversicherungsleistungen gibt es in der Schweiz weitere Massnahmen, die Familien finanziell entlasten. Dazu gehören beispielsweise subventionierte Krippenplätze, Steuererleichterungen oder Stipendien für Kinder in Ausbildung.

Die Sozialversicherungsleistungen für Familien setzen sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Diese Leistungen sind nicht bedarfsorientiert wie etwa die Sozialhilfe. Das heisst, sie sollen nicht den ganzen finanziellen Bedarf einer Familie decken, sondern einen Teil der Belastung ausgleichen, die durch Kinder entsteht. So tragen sie dazu bei, die wirtschaftliche Stabilität von Familien zu sichern und ihre wichtige gesellschaftliche Rolle zu stärken. Dabei sind die kantonalen Unterschiede – typisch für die föderalistische Schweiz – nicht zu unterschätzen.

[1] Ein bewährtes System einfach erklärt - Die Familienzulagen

Die Gesellschaft und mit ihr die Arbeitswelt verändern sich. Ob und wie wir die Sozialversicherungen anpassen müssen, hat Penso FDP-Nationalrat und SGK-Mitglied Andri Silberschmidt gefragt.

Wenn Leistungen verschiedener Sozialversicherungen zusammentreffen, soll die betroffene Person schliesslich nicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, als sie ohne die Gesundheitsschädigung gehabt hätte. Es geht um die Koordination, die Regelungen für das Zusammenspiel der Sozialversicherungen.

vps.epas | Postfach | CH-6002 Luzern | Tel. +41 41 317 07 07 | info@vps.epas.ch